SNS

모달 닫기

초 후 자동으로 닫힙니다

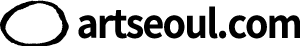

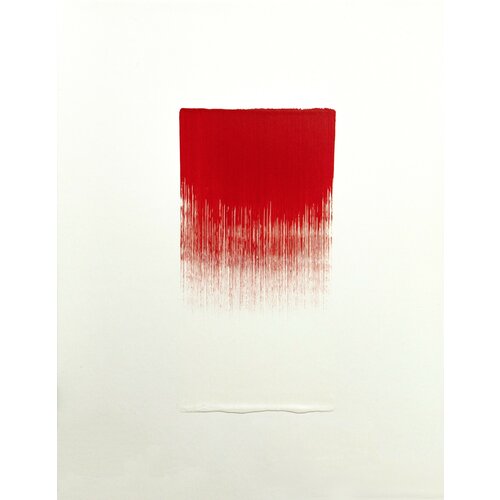

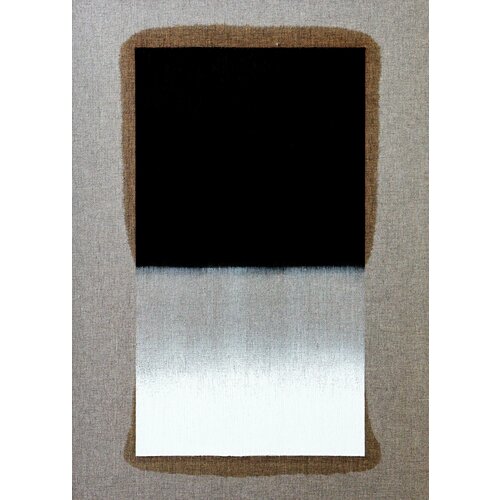

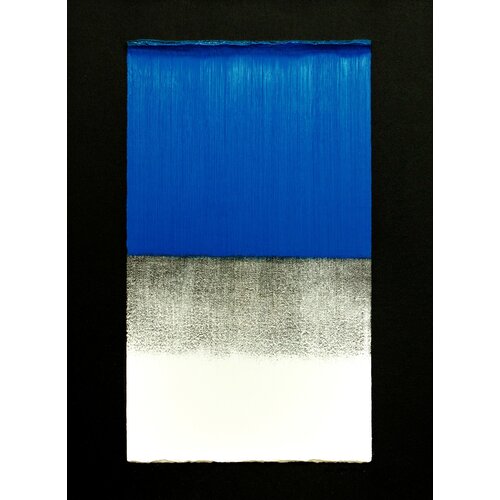

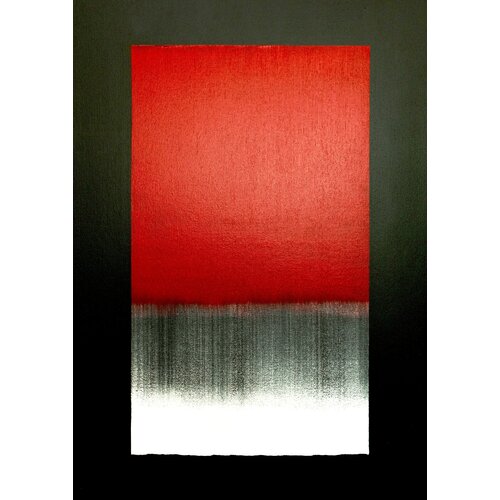

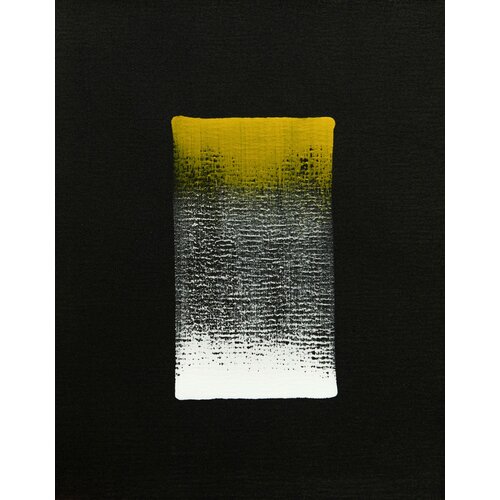

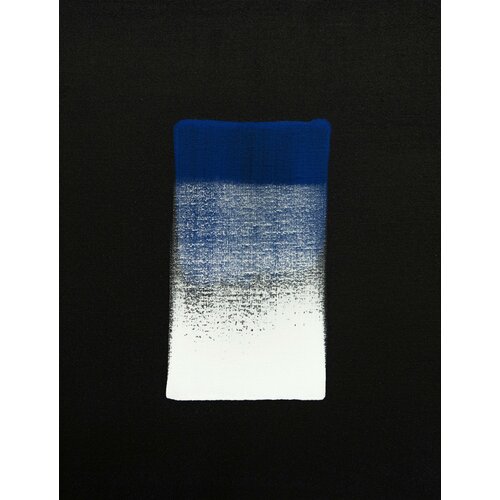

작가의 다른 작품

김수수 작가의 다른 작품들을 보실 수 있습니다.

총 13개 작품 (아트서울전 10점, 티마니프전 0점, 외 전시 3점)